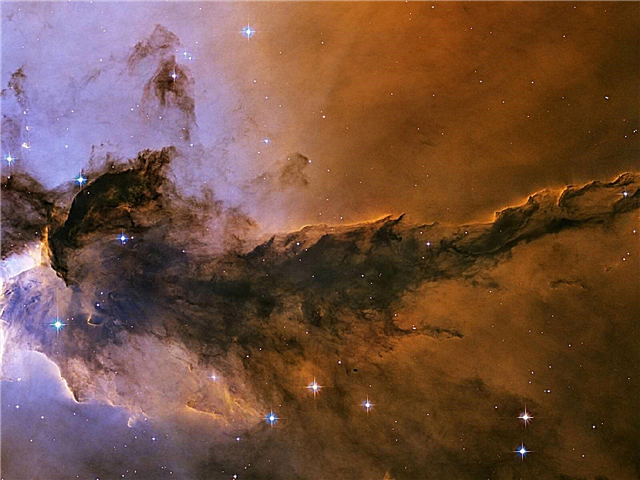

Une nébuleuse est une chose vraiment merveilleuse à voir. Nommées d'après le mot latin pour «nuage», les nébuleuses ne sont pas seulement des nuages massifs de poussière, de gaz d'hydrogène et d'hélium et de plasma; ce sont aussi souvent des «nurseries stellaires» - c'est-à-dire le lieu de naissance des étoiles. Et pendant des siècles, les galaxies lointaines ont souvent été confondues avec ces nuages massifs.

Hélas, de telles descriptions effleurent à peine la surface de ce que sont les nébuleuses et leur signification. Entre leur processus de formation, leur rôle dans la formation stellaire et planétaire et leur diversité, les nébuleuses ont fourni à l'humanité des intrigues et des découvertes sans fin.

Depuis quelque temps, les scientifiques et les astronomes savent que l'espace n'est pas vraiment un vide total. En fait, il est composé de particules de gaz et de poussières connues collectivement sous le nom de milieu interstellaire (ISM). Environ 99% de l'ISM est composé de gaz, tandis qu'environ 75% de sa masse prend la forme d'hydrogène et les 25% restants sous forme d'hélium.

Le gaz interstellaire se compose en partie d'atomes et de molécules neutres, ainsi que de particules chargées (aka. Plasma), telles que des ions et des électrons. Ce gaz est extrêmement dilué, avec une densité moyenne d'environ 1 atome par centimètre cube. En revanche, l'atmosphère terrestre a une densité d'environ 30 quintillions de molécules par centimètre cube (3,0 x 1019 par cm³) au niveau de la mer.

Même si le gaz interstellaire est très dispersé, la quantité de matière s'additionne sur les vastes distances entre les étoiles. Et finalement, et avec suffisamment d'attraction gravitationnelle entre les nuages, cette matière peut fusionner et s'effondrer pour former des étoiles et des systèmes planétaires.

Formation de nébuleuse:

En substance, une nébuleuse se forme lorsque des parties du milieu interstellaire subissent un effondrement gravitationnel. L'attraction gravitationnelle mutuelle amène la matière à s'agglutiner, formant des régions de plus en plus denses. À partir de cela, des étoiles peuvent se former au centre du matériau qui s'effondre, dont le rayonnement ionisant ultraviolet fait que le gaz environnant devient visible aux longueurs d'onde optiques.

La plupart des nébuleuses sont vastes, mesurant jusqu'à des centaines d'années-lumière de diamètre. Bien que plus dense que l'espace qui les entoure, la plupart des nébuleuses sont beaucoup moins denses que tout vide créé dans un environnement terrestre. En fait, un nuage nébulaire de taille similaire à la Terre ne contiendrait que tant de matière que sa masse ne serait que de quelques kilogrammes.

Classification des nébuleuses:

Les objets stellaires qui peuvent être appelés nébuleuses se divisent en quatre classes principales. La plupart entrent dans la catégorie des Nébuleuses diffuses, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de frontières bien définies. Celles-ci peuvent être subdivisées en deux autres catégories en fonction de leur comportement à la lumière visible - «Nébuleuses d'émission» et «Nébuleuses de réflexion».

Les nébuleuses à émission sont celles qui émettent un rayonnement de raies spectrales à partir de gaz ionisé et sont souvent appelées régions HII car elles sont largement composées d'hydrogène ionisé. En revanche, les nébuleuses à réflexion n'émettent pas de quantités importantes de lumière visible, mais sont toujours lumineuses car elles réfléchissent la lumière des étoiles proches.

Il y a aussi ce qu'on appelle Nébuleuses sombres, des nuages opaques qui n'émettent pas de rayonnement visible et ne sont pas éclairés par les étoiles, mais bloquent la lumière des objets lumineux derrière eux. Tout comme les nébuleuses d'émission et de réflexion, les nébuleuses sombres sont des sources d'émissions infrarouges, principalement en raison de la présence de poussière à l'intérieur.

Certaines nébuleuses se forment à la suite d'explosions de supernovae et sont donc classées comme Nébuleuses restantes de Supernova. Dans ce cas, les étoiles à courte durée de vie subissent une implosion dans leurs noyaux et soufflent leurs couches externes. Cette explosion laisse derrière elle un «résidu» sous la forme d'un objet compact - c'est-à-dire une étoile à neutrons - et un nuage de gaz et de poussière qui est ionisé par l'énergie de l'explosion.

D'autres nébuleuses peuvent se former Nébuleuses planétaires, qui implique une étoile de faible masse entrant dans la phase finale de sa vie. Dans ce scénario, les étoiles entrent dans leur phase de géant rouge, perdant lentement leurs couches externes à cause des éclairs d'hélium à l'intérieur. Lorsque l'étoile a perdu suffisamment de matière, sa température augmente et le rayonnement UV qu'elle émet ionise la matière environnante qu'elle a rejetée.

Cette classe contient également la sous-classe connue sous le nom de nébuleuses protoplanétaires (PPN), qui s'applique aux objets astronomiques qui connaissent un épisode de courte durée dans l'évolution d'une étoile. Il s'agit de la phase rapide qui se déroule entre la Branche Géante Asymptotique Tardive (LAGB) et la phase de Nébuleuse Planétaire (PN) suivante.

Pendant la phase de branche géante asymptotique (AGB), l'étoile subit une perte de masse, émettant une enveloppe circumstellaire d'hydrogène gazeux. Lorsque cette phase se termine, l'étoile entre dans la phase PPN, où elle est excitée par une étoile centrale, ce qui lui fait émettre un fort rayonnement infrarouge et devenir une nébuleuse de réflexion. La phase PPN se poursuit jusqu'à ce que l'étoile centrale atteigne une température de 30 000 K, après quoi elle est suffisamment chaude pour ioniser le gaz environnant.

Histoire de l'observation des nébuleuses:

De nombreux objets nébuleux ont été remarqués dans le ciel nocturne par les astronomes durant l'Antiquité classique et le Moyen Âge. La première observation enregistrée a eu lieu en 150 EC, lorsque Ptolémée a noté la présence de cinq étoiles dans Almagast qui est apparu nébuleux dans son livre. Il a également noté une région de luminosité entre les constellations Ursa Major et Leo qui n'était associée à aucune étoile observable.

Dans son Livre des étoiles fixes, écrit en 964 EC, l'astronome persan Abd al-Rahman al-Sufi a fait la première observation d'une nébuleuse réelle. Selon les observations d'Al-Sufi, "un petit nuage" était apparent dans une partie du ciel nocturne où la galaxie d'Andromède est maintenant connue pour être située. Il a également catalogué d’autres objets nébuleux, tels que l’Omicron Velorum et le Brocchi’s Cluster.

Le 4 juillet 1054, la supernova qui a créé la nébuleuse du crabe (SN 1054) était visible pour les astronomes sur Terre, et des observations enregistrées faites par des astronomes arabes et chinois ont été identifiées. Bien que des preuves anecdotiques existent que d'autres civilisations ont vu la supernova, aucun document n'a été découvert.

Au 17ème siècle, les améliorations des télescopes ont conduit aux premières observations confirmées de nébuleuses. Cela a commencé en 1610, lorsque l'astronome français Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a fait la première observation enregistrée de la nébuleuse d'Orion. En 1618, l'astronome suisse Johann Baptist Cysat a également observé la nébuleuse; et en 1659, Christiaan Huygens en fit la première étude détaillée.

Au 18ème siècle, le nombre de nébuleuses observées a commencé à augmenter et les astronomes ont commencé à compiler des listes. En 1715, Edmund Halley a publié une liste de six nébuleuses - M11, M13, M22, M31, M42 et l'amas globulaire Omega Centauri (NGC 5139) - dans son «Un compte de plusieurs nébuleuses ou taches lucides comme des nuages, découvertes récemment parmi les étoiles fixes à l'aide du télescope. »

En 1746, l'astronome français Jean-Philippe de Cheseaux a compilé une liste de 20 nébuleuses, dont huit inconnues auparavant. Entre 1751 et 53, Nicolas Louis de Lacaille a répertorié 42 nébuleuses du Cap de Bonne-Espérance, dont la plupart étaient inconnues auparavant. Et en 1781, Charles Messier compile son catalogue de 103 «nébuleuses» (maintenant appelées objets Messier), bien que certaines soient des galaxies et des comètes.

Le nombre de nébuleuses observées et cataloguées a considérablement augmenté grâce aux efforts de William Herschel et de sa sœur Caroline. En 1786, les deux ont publié leur Catalogue de mille nouvelles nébuleuses et grappes d'étoiles, suivi en 1786 et 1802 par un deuxième et un troisième catalogue. À l'époque, Herschel croyait que ces nébuleuses n'étaient que des amas d'étoiles non résolus, une croyance qu'il allait modifier en 1790 lorsqu'il a observé une véritable nébuleuse entourant une étoile éloignée.

À partir de 1864, l'astronome anglais William Huggins a commencé à différencier les nébuleuses en fonction de leurs spectres. Environ un tiers d'entre eux avaient le spectre d'émission d'un gaz (c'est-à-dire les nébuleuses d'émission) tandis que les autres présentaient un spectre continu, cohérent avec une masse d'étoiles (c'est-à-dire les nébuleuses planétaires).

En 1912, l'astronome américain Vesto Slipher a ajouté la sous-catégorie des nébuleuses à réflexion après avoir observé comment une nébuleuse entourant une étoile correspondait aux spectres de l'amas ouvert des Pléiades. En 1922, et dans le cadre du «grand débat» sur la nature des nébuleuses spirales et la taille de l'univers, il était devenu clair que bon nombre des nébuleuses précédemment observées étaient en fait des galaxies spirales éloignées.

La même année, Edwin Hubble a annoncé que presque toutes les nébuleuses sont associées aux étoiles et que leur éclairage provient de la lumière des étoiles. Depuis lors, le nombre de vraies nébuleuses (par opposition aux amas d'étoiles et aux galaxies éloignées) a considérablement augmenté, et leur classification a été affinée grâce aux améliorations de l'équipement d'observation et de la spectroscopie.

En bref, les nébuleuses ne sont pas seulement les points de départ de l'évolution stellaire, mais peuvent également être le point final. Et entre tous les systèmes stellaires qui remplissent notre galaxie et notre univers, des nuages et des masses nébuleuses sont sûrs d'être trouvés, attendant juste de donner naissance à la génération nette d'étoiles!

Nous avons écrit de nombreux articles intéressants sur les nébuleuses ici à Space Magazine. En voici une sur la nébuleuse du crabe, la nébuleuse de l'aigle, la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse du pélican, la nébuleuse de l'anneau et la nébuleuse de la rosette.

Pour plus d'informations sur la naissance des étoiles et des planètes à partir des nébuleuses, voici la théorie de la nébuleuse, Où sont les étoiles nées? et comment s'est formé le système solaire?

Nous avons également un catalogue complet d'objets Messier ici à Space Magazine. Et pour plus d'informations, consultez ces pages de la NASA - Image astronomique du jour et l'anneau tient une fleur délicate

Yeux fatigués? Laissez vos oreilles vous aider à apprendre pour un changement. Voici quelques épisodes d'Astronomy Cast qui pourraient bien convenir à votre goût: The Sun, Spots and All and Moons and the Drake Equation, Stars in the Void et Rings Around Stars.